Kann eine Analyse von Word Frequencies in der qualitativen Forschung tatsächlich neue Erkenntnisse bringen? Skepsis scheint auf den ersten Blick angebracht, aber schauen wir uns das doch einmal genau an.

Wörter zählen — und darum geht es im Kern bei der Worthäufigkeitsanalyse — scheint auf den ersten Blick vielleicht dem interpretativen Grundgedanken qualitativer Analyse zu widersprechen. Wer jedoch einmal vor einem Berg aus Dutzenden Transkripten, Hunderten Gesetzes- oder Politikdokumenten oder Tausenden Online-Kommentaren gestanden hat, weiß, dass man leicht den Überblick verlieren kann und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Die Worthäufigkeitsanalyse bietet eine Möglichkeit, herauszuzoomen, wiederkehrende Sprache zu kartieren, verborgene Themen aufzudecken und zu identifizieren, welche Textpassagen eine genauere Betrachtung verdienen.

Mit diesem Beitrag möchte ich MAXQDA Anwender:innen die effektive Nutzung des Word Frequencies-Tools näherbringen. Beispiele aus typischen Forschungsszenarien sollen verdeutlichen, wie die Worthäufigkeitsanalyse einen explorativen und reflexiven Arbeitsablauf unterstützen kann.

Kleine Leseanleitung

- Der Artikel beginnt mit einen schnellen Überblick darüber, was das Worthäufigkeiten-Werkzeug macht und warum es sich lohnt, es in den eigenen Workflow aufzunehmen.

- Es folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung einer Worthäufigkeitsanalyse , um eigene Zählungen einzurichten und auszuführen.

- Wer das schon kennt, kann direkt zur Interpretation der Ergebnisse springen, um die Zahlen in Erkenntnisse zu verwandeln.

- Außerdem gibt es ein paar zeitsparende Tipps unter Schnellaktionen in der Ergebnistabelle, um effizienter mit den Resultaten zu arbeiten.

- Darauf folgenpraxisnahe Anwendungsfälle, die zum Stöbern und zur Inspiration dienen.

- Wer sein Wissen vertiefen möchte, dem möchte ich erweiterte Funktionen wie Diktionäre und Go-Wort-Listen für gezieltere Analysen. ans Herz legen

- Unbedingt empfehlenswert ist der folgende Teil zu typischen Fallstricken und reflexiven Praktiken , damit Ergebnisse bedeutsam bleiben.

- Keine Zeit? Alles Wesentliche zur Worthäufigkeitsanalyse in a Nutshell gibt es am Ende.

1. Was macht das Worthäufigkeiten-Werkzeug von MAXQDA?

MAXQDA enthält als Teil des MAXDictio-Moduls ein dediziertes Worthäufigkeits-Werkzeug. Diese Funktion durchsucht ausgewählte Texte, zählt einzelne Wörter und zeigt eine sortierbare Tabelle mit der Häufigkeit jedes Wortes an. Sie ist flexibel genug, um Interviews, Fokusgruppen, Feldnotizen, Social-Media-Downloads, Richtliniendokumente, Tabellenkalkulationen und mehr zu verarbeiten.

Kurz gesagt: MAXQDA User:innen wählen einfach ihre Daten, starten das Werkzeug und sehen sofort, welche Wörter ihren Datensatz dominieren, wie oft sie auftauchen und wo sie vorkommen. Das Beste: alles erfolgt über eine intuitive Point-and-Click-Oberfläche.

2. So funktioniert die Worthäufigkeitsanalyse in MAXQDA

Die Worthäufigkeitsanalyse ist Teil des Features MAXDictio › ![]() Worthäufigkeiten. Alternativ kann man im MAXDictio-Menü auf die Bezeichnung Worthäufigkeiten klicken, um nur Wörter zu zählen, die in einem Diktionär oder einer Go-Wörter-Liste vorkommen. Diese Optionen werden weiter unten im Beitrag erläutert.

Worthäufigkeiten. Alternativ kann man im MAXDictio-Menü auf die Bezeichnung Worthäufigkeiten klicken, um nur Wörter zu zählen, die in einem Diktionär oder einer Go-Wörter-Liste vorkommen. Diese Optionen werden weiter unten im Beitrag erläutert.

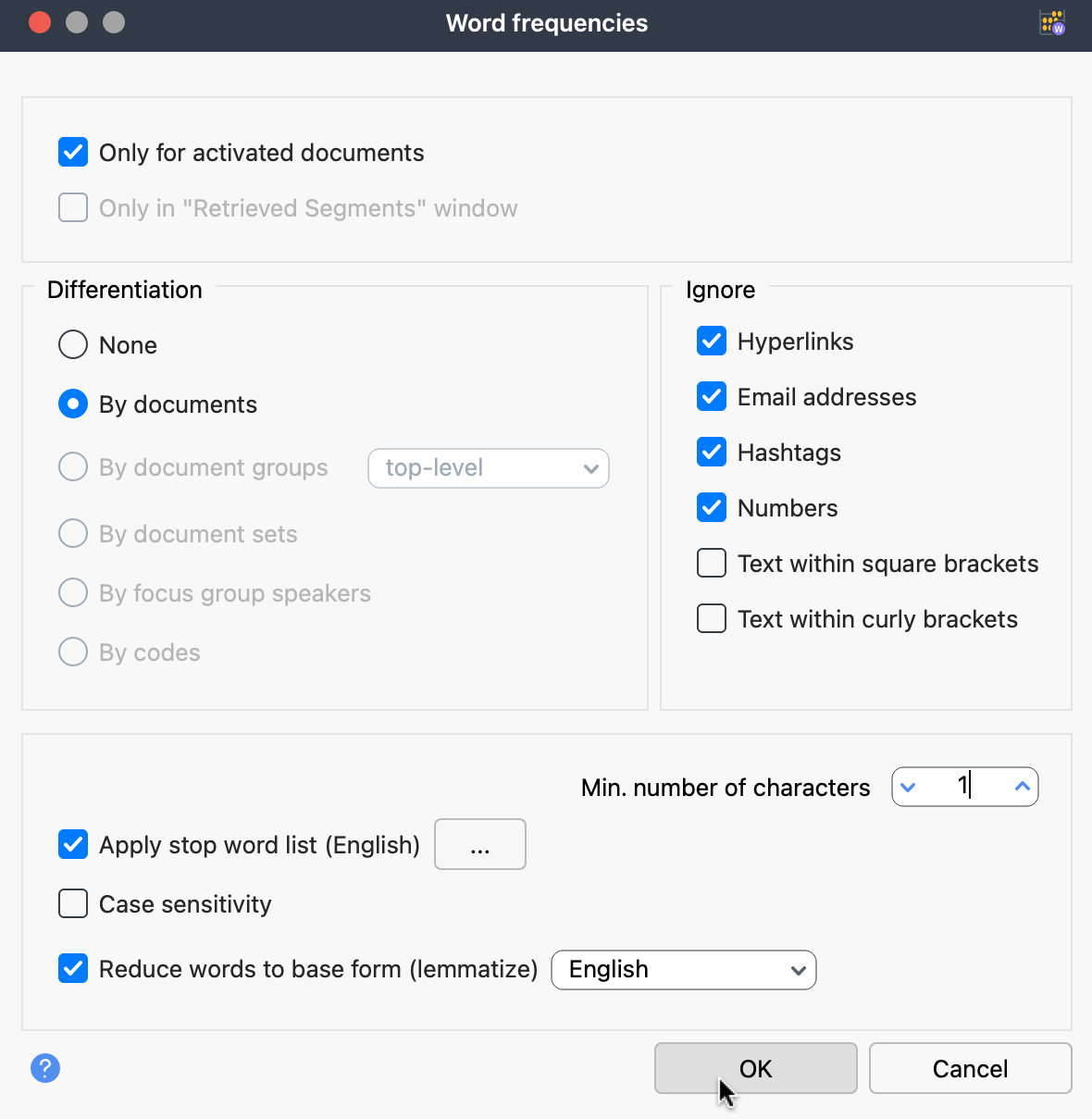

Sobald das Tool gestartet wird, öffnet sich das Optionen-Fenster für Worthäufigkeiten (siehe unten).

Durchführung:

a. Auswahl der Inhalte für die Analyse

Vor Beginn der Analyse wird der Umgang der Wortzählung festgelegt.

- Nur für aktivierte Dokumente: bestimmte Dateien werden analysiert, z. B. Interviews von Junior-Teilnehmenden oder Stellenanzeigen nur von Startups.

- Nur in „Liste der codierten Segmente“: Für die Analyse sollen nur aktuell angezeigte, codierte Segmente betrachtet werden.

- Alle Dokumente: Wenn keine Filter gesetzt sind, berücksichtigt MAXQDA alles.

- Ignorieren-Elemente: Hier lassen sich Links, E-Mails oder anderes „Rauschen“ ausschließen — das ist besonders nützlich bei Webdaten oder exportierten Transkripten.

Reflexivitäts-Check

Das Aktivieren nur bestimmter Dateien reflektiert eine theoretische Entscheidung. Es sollte sichergestellt werden, dass die Auswahl mit der Forschungsfrage übereinstimmt. Wichtig ist außerdem, dass Forschende im Memo notieren, warum diese Dokumente einbezogen und andere ausgeschlossen wurden.b. Über Aufgliederungen vergleichen

Hier lässt sich festlegen, wie Wortzählungen über verschiedene Teile des Projekts aufschlüsseln werden sollen.

- Nach Dokumenten: Erkennen von Ausreißern oder Dateien, die bestimmte Begriffe treiben.

- Nach Dokumentgruppen oder Sets : Vergleichen von Gruppen wie „Wave 1 Interviews“ oder „Teilnehmende unter 30“.

- Nach Fokusgruppen-Teilnehmenden: Kontrastieren von Rollen oder einzelnen Teilnehmenden (nur sichtbar bei Fokusgruppendaten).

- Nach Codes: Untersuchung nach bestimmten Themen oder analytischen Kategorien (verfügbar bei Analyse abgerufener Segmente).

Diese Aufschlüsselungen zeigen Muster, die in einer aggregierten Ansicht verborgen bleiben können.

c. Ausgabe feinabstimmen

Im unteren Teil des Fensters gibt es weitere Optionen darüber, wie Wörter gezählt werden, damit die Ergebnisse zur Forschungsfrage passen.

- Minimale Zeichenanzahl: Ignorieren kurzer Füllwörter (z. B. Mindestlänge 4 Zeichen, um „der“ oder „und“ zu überspringen).

- Stopp-Wort-Liste: Anwenden einer vorhandenen Liste oder Erstellen eine neuen, um häufige, aber irrelevante Wörter zu entfernen (z. B. „Team“ in Stellenanzeigen oder „Abschnitt“ in juristischen Texten).

- Groß-/Kleinschreibung: Festlegen, ob diese Wörter gleich oder getrennt gezählt werden — wichtig für Eigennamen und Akronyme.

- Lemmatisierung: Sollen Wortvarianten zusammengefasst werden (z. B. „gab“, „gegeben“, „gibt“ → „geben“) oder separat bleiben? Das ist nützlich, wenn zwischen allgemeinen Tendenzen und nuancierten Unterschieden separiert werden soll.

Mit diesen Einstellungen wird die Ausgabe sauberer und leichter interpretierbar.

Reflexivitäts-Check

Zur Lemmatisierung:

Das Gruppieren von Formen wie „regulieren“, „reguliert“ und „Regulierung“ verändert die Bedeutung in juristischen oder politischen Texten. Fragestellung: Sind diese Formen in Ihrem Kontext konzeptionell verknüpft, oder sollten sie separat behandelt werden? Notieren Sie Ihre Entscheidung im Projekt-Memo.

Zu Stop-Wörtern:

Stopp-Wort-Listen sind nicht neutral. Das Entfernen häufiger, aber „uninformativer“ Wörter kann beeinflussen, welche Muster sichtbar werden. Forschenden ist dringend anzuraten zu dokumentieren, was sie entfernt haben und warum. Die Analyse sollte einmal mit und einmal ohne Stopp-Wort-Liste ausgeführt werden, um Unterschiede festzustellen.

3. Interpretation der Ergebnisse der Worthäufigkeitsanalyse

Jetzt kommt der interessante Teil: zu verstehen, was auftaucht, und es zur Steuerung Ihrer Analyse zu nutzen.

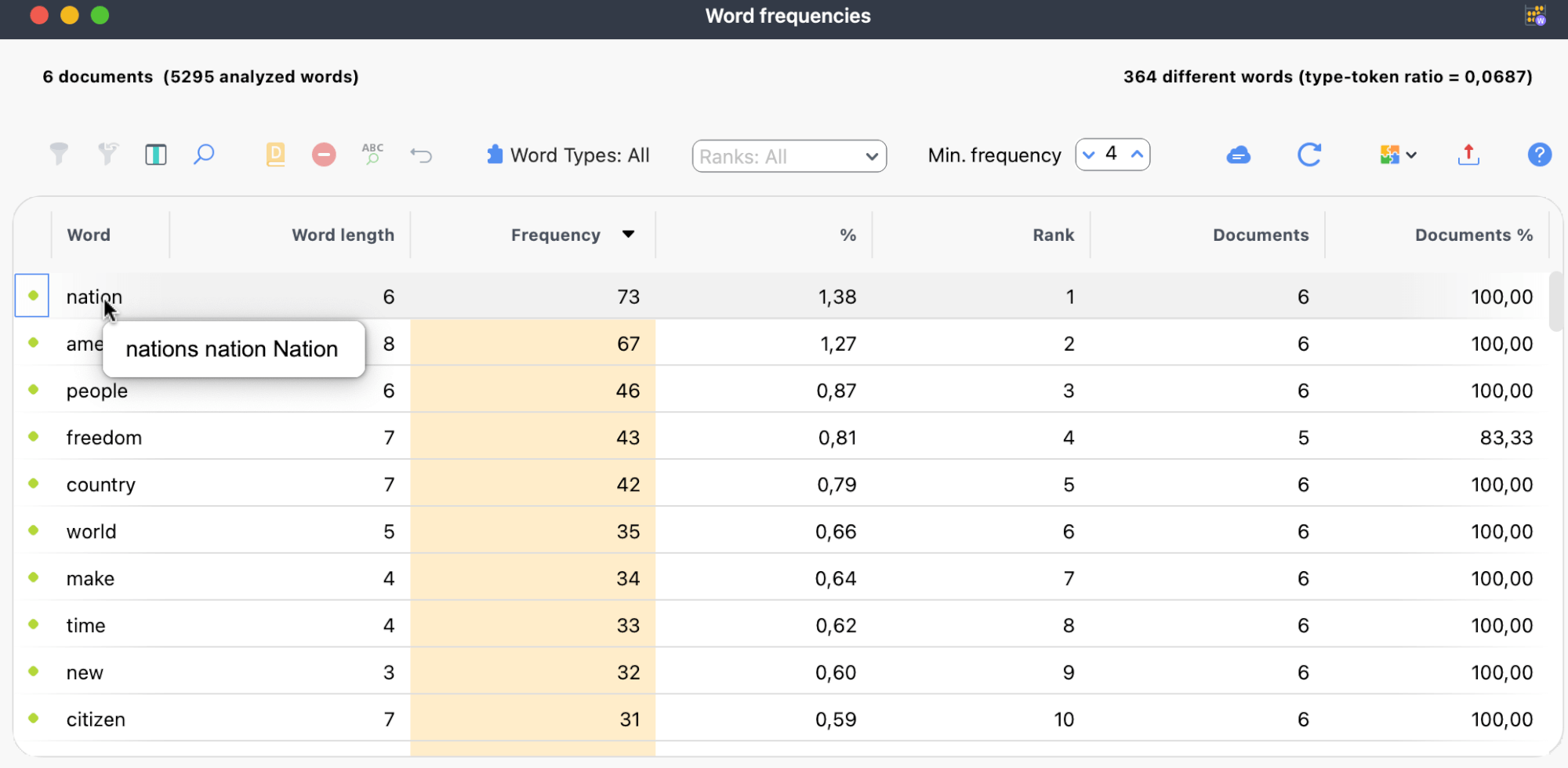

Mit Klick auf OK verarbeitet MAXQDA die Daten und erzeugt eine Worthäufigkeiten-Tabelle.

Obere Leiste

Der obere Bereich des Fensters fasst Umfang und Größe zusammen: Anzahl der analysierten Dokumente, insgesamt geparste Wörter, Anzahl eindeutiger Wörter und das Type-Token-Verhältnis (ein grober Indikator lexikalischer Vielfalt, der sensibel gegenüber Textlänge ist). Mehr dazu im MAXQDA Manual.

Tabellenspalten

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Wort, Wortlänge, Häufigkeit, % des Gesamttexts, Rang, Dokumente und Dokumente % (die Spalten variieren je nach Analyse-Einstellungen). Die Spaltenanzeige lässt sich per Klick mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile anpassen.

Tipp

Wenn Lemmatisierung aktiviert ist, zeigt der Maus-Hover über ein Wort seine gruppierten Varianten wie im obigen Bild. Für zusammengeführte Begriffe erscheint ein ![]() -Symbol; ein Maus-Hover über die Zeile zeigt, welche Begriffe zusammengefasst wurden.

-Symbol; ein Maus-Hover über die Zeile zeigt, welche Begriffe zusammengefasst wurden.

Strategien zur sinnvollen Deutung der Zahlen:

- Suche nach dominanten Begriffen und wiederkehrenden Themen

Häufige Wörter können zentrale Themen, kulturelle Schlüsselwörter oder wiederkehrende Anliegen signalisieren. In Stellenanzeigen könnten Begriffe wie „Team“, „Flexibilität“ oder „Benefits“ dominieren. In Interview-Transkripten erwähnen Teilnehmende vielleicht häufig „Vertrauen“, „Gerechtigkeit“ oder „Stress“. Diese Häufigkeiten zeigen, wohin sich die Diskussion bewegt — um zu verstehen, warum das so ist, müssen die umgebenden Segmente gelesen werden. Word Frequencies lassen sich gut als Einstiegspunkte für vertiefte Lektüre verwenden, nicht jedoch als alleinige Schlussfolgerungen.

- Zwischen Gruppen und Codes vergleichen

Wenn eine Aufgliederung gewählt ist, zeigt MAXQDA, wie oft jedes Wort in Dokumenten, Gruppen, Sets oder kodierten Segmenten vorkommt. So kann der Sprachgebrauch zwischen Subgruppen oder Themen verglichen werden. In einer Fokusgruppenstudie könnte man etwa nach Teilnehmenden differenzieren, um Wortschatzunterschiede zu erkennen. In der Politikforschung kann die Differenzierung nach Kapitelcodes zeigen, welche Abschnitte bestimmte Konzepte betonen. Diese Aufschlüsselungen machen Variationen sichtbar, die in aggregierten Zählungen verloren gehen.

- Häufigkeiten als Leitfaden zum Codieren nutzen

Häufigkeitsmuster können Codierentscheidungen dienen. Ein häufig verwendetes Wort verdient möglicherweise einen eigenen Code, insbesondere wenn es zur Forschungsfrage passt. Umgekehrt kann ein seltenes, aber theoretisch relevantes Wort Anlass für gezieltere Suche oder Lektüre geben. So können sogar Dokumentsets aus der Ergebnistabelle erstellt werden, um zu untersuchen, wo Schlüsselbegriffe auftreten, und so Segmente identifizieren, die einer näheren Analyse bedürfen.

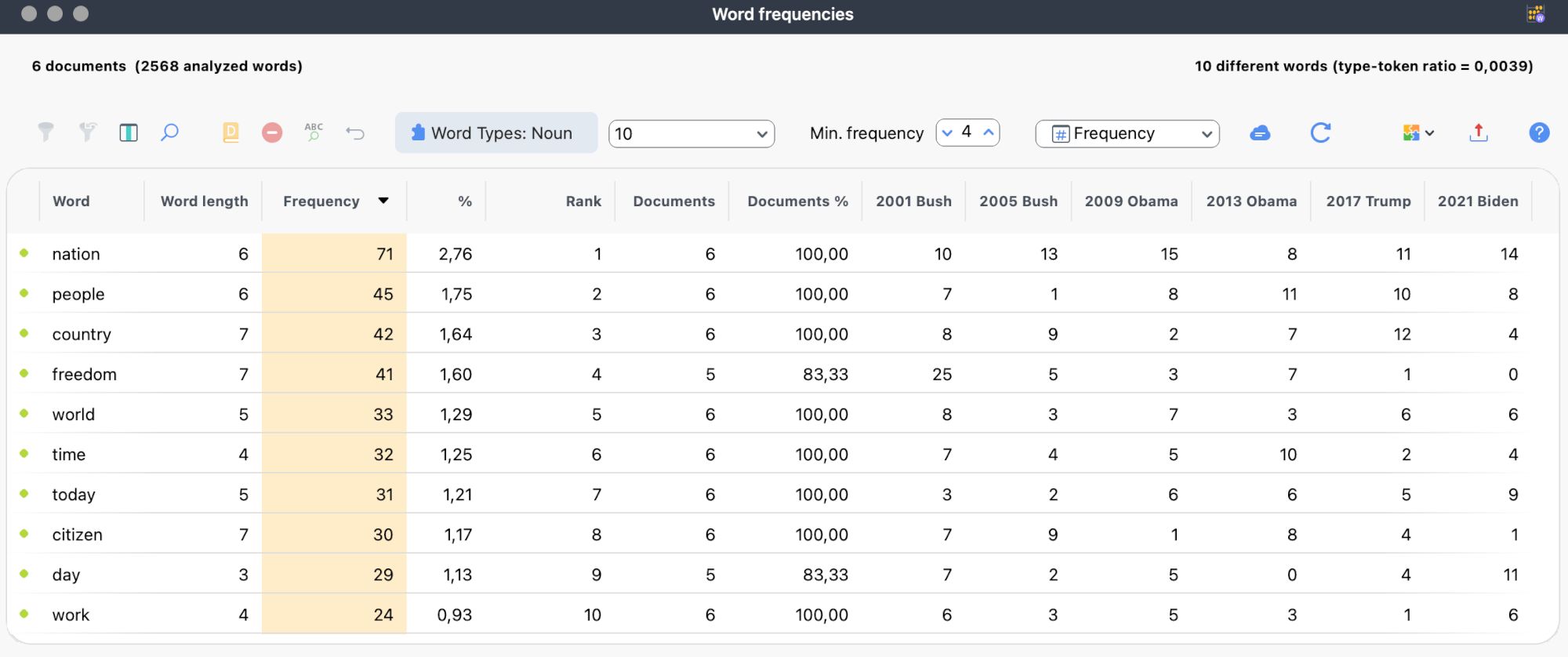

- Den Filter nach Wortart nutzen

MAXQDA erlaubt das Filtern der Ergebnistabelle nach Wortarten, z. B. nur Substantive, Adjektive oder Verben. Das ist besonders hilfreich, wenn nach bestimmten Sprachtypen gesucht wird. Bei der Untersuchung emotionaler Tonalität könnten Adjektive im Fokus stehen; bei Agency-Fragestellungen dagegen Verben. Durch die Einschränkung wird das Rauschen reduziert und die Ausgabe an analytische Ziele angepasst. Im Fenster „Wortarten“ lassen sich die Textsprache und die gewünschte Wortart wählen.

- Muster erkennen mit Tabellenspalten

Die Ergebnistabelle in MAXQDA enthält mehr als nur die Häufigkeit. Spalten wie Wortlänge, Prozent des Gesamttexts, Rang und „Dokumente %“ (Anteil der analysierten Dokumente, die das Wort enthalten) liefern zusätzliche Hinweise. Es lässt sich auch die Metrik in den Zellen umschalten — z. B. Rang, Anzahl Dokumente oder Prozentsatz statt Häufigkeit anzeigen. Das ist hilfreich beim Vergleich über Dokumentsets oder Fokusgruppen hinweg. Ein Begriff kann in einer Gruppe hoch gerankt sein, in einer anderen aber nur kurz auftauchen — solche Kontraste sind oft analytisch aufschlussreich. Nicht alle Optionen stehen in jeder Ansicht zur Verfügung, aber wo sie verfügbar sind, fügen sie der Interpretation eine weitere Dimension hinzu.

Ein iterativer Prozess

Worthäufigkeitsanalyse ist kein einmaliges Zahlenspiel. Sie kann den gesamten Forschungsablauf steuern — vom frühen Aufspüren von Schlüsselbegriffen über die Verfeinerung Ihrer Codes bis hin zur Erstellung aussagekräftiger Visualisierungen. Jeder Schritt verleiht der Interpretation mehr Tiefe.

Fokus: Zahlen in Aktion sehen

Zur Veranschaulichung fassen wir alles mit einer Beispiel-Ergebnistabelle zusammen.

Die obige Tabelle zeigt die Top 10 Substantive über sechs US-Präsidenten-Inaugurationsreden (2001–2021), mit Ergebnissen nach Dokumenten differenziert. Diese Konfiguration schärft den Fokus auf begriffsreiche Sprache und erlaubt zugleich Vergleiche zwischen einzelnen Rednern.

Analytisch balanciert diese Einstellung Breite (Frequenz über das Dataset) mit Spezifität (Variation nach Dokument). Substantive fassen Kernthemen und symbolischen Wortschatz zusammen. Würde der Fokus auf Handlungsfähigkeit, Modalität oder wertenden Haltungen liegen, könnte man stattdessen Verben oder Adjektive filtern — jede Wortart eröffnet eine andere Perspektive auf den Diskurs.

Eine genaue Lektüre zeigt mehrere nützliche Muster:

- Kernbegriffe verankern das Genre.

Das Wort „nation“ erscheint in allen sechs Reden und rangiert insgesamt am höchsten — ein Hinweis darauf, dass Antrittsreden Ritualsprache nationaler Identität nutzen. Seine konstante Verwendung reflektiert wahrscheinlich einen grundlegenden Wortschatz von Einheit und Zugehörigkeit. Möglicherweise müssen Sie „nation“ nicht codieren; seine Präsenz setzt jedoch das diskursive Grundniveau. - Manche Wörter ziehen sich durch die Zeit, andere bleiben lokal.

Begriffe wie „people“, „country“ und „world“ treten in allen Dokumenten auf und deuten auf konstante Anliegen kollektiver Akteure und globaler Positionierung hin. Im Gegensatz dazu sticht „freedom“ in Bushs Rede 2001 hervor (25 Nennungen) und verschwindet bis Bidens Rede 2021. Solche Verschiebungen laden zu kontextueller Lektüre ein: Ist der Rückgang Ausdruck politischer Ideologie, historischer Umstände oder rhetorischer Strategie? - Ausreißer sind wichtig.

Das Wort „citizen“ zeigt deutliche Varianz: neun Nennungen in Bushs Rede 2005, aber nur eine in Bidens 2021. Solche Schieflagen können auf lokalisierte Themen hindeuten, etwa eine Betonung staatsbürgerlicher Pflichten oder eine spezifische Rahmung des Staats-Bürger-Verhältnisses. Ein Klick durch die Segmente und ein genaues Lesen lohnt — Ausreißer tragen oft ideologische Bedeutung. - Nicht alle häufigen Wörter sind analytisch nützlich.

Wörter wie „today“ und „day“ sind häufig, haben aber meist zeremonielle Funktion; sie markieren den Anlass, tragen jedoch wenig zum thematischen Kern bei. Die Häufigkeiten sind ein Wegweiser, nicht aber Ersatz für Bedeutung: einige Wörter sind Gerüst, andere Signale. - Dokument % zeigt Verbreitung an.

Die Spalte „Dokumente %“ gibt an, in wie vielen analysierten Dokumenten ein Begriff vorkommt. „Nation“, „people“ und „country“ werden in 100% der Reden verwendet; „freedom“ und „day“ nur in fünf von sechs. Das ist ein kleiner Unterschied, kann aber in einem kleinen Datensatz eine Ton- oder Fokusverschiebung markieren. Es lohnt sich auch hier, genau hinzuschauen. - Word Frequencies sind Ausgangspunkte, keine Schlussfolgerungen.

Wenn ein Wort die Aufmerksamkeit erregt, weil es häufig, fehlend oder ungewöhnlich erscheint, helfen MAXQDA Tools wie Keyword-in-Context oder

Keyword-in-Context oder  Wort-Explorer, um zu sehen, wie ein Begriff Satz für Satz verwendet wird oder in Beziehung zu anderen steht. Frequenz kartiert den Wald; Interpretation beginnt, wenn man hineingeht. Für einen genaueren Blick auf MAXQDAs Wort-Explorer empfiehlt sich unser Blogbeitrag zu Favoritenfunktionen des Word Explorer.

Wort-Explorer, um zu sehen, wie ein Begriff Satz für Satz verwendet wird oder in Beziehung zu anderen steht. Frequenz kartiert den Wald; Interpretation beginnt, wenn man hineingeht. Für einen genaueren Blick auf MAXQDAs Wort-Explorer empfiehlt sich unser Blogbeitrag zu Favoritenfunktionen des Word Explorer.

Solche Tabellen sind wertvoll, weil sie viel diskursive Struktur in eine lesbare Form komprimieren und Makro-Level-Mustererkennung mit der Möglichkeit zum Close Reading verbinden. Das ist eine Voraussetzung für eine wirksame Mixed-Methods-Textanalyse. .

Merke:

Häufigkeitstabellen weisen auf Phänomene hin, die weitere Untersuchung erfordern. Sie sagen nicht per se, was diese Phänomene bedeuten.

4. Schnellaktionen in der Ergebnistabelle

- Per Rechtsklick auf ein beliebiges Wort in der Ergebnistabelle lassen sich folgende Befehle ausführen:

- Hinzufügen des Wortes zu einer Stopp-Wort-Liste oder einem Diktionär

- Aktivieren der Dokumente, in denen das Wort vorkommt

- Erstellen eines Dokumentset basierend auf Trefferergebnissen

- Öffnen des Wortes im

Wort-Explorer für mehr Kontext.

Wort-Explorer für mehr Kontext.

- Begriffe verschmelzen per Drag & Drop, Konzeptionell verwandte Wörter lassen sich kombinieren, indem man einen Begriff auf einen anderen zieht. Die zusammengeführte Zeile wird mit einem

-Summensymbol markiert. Ein Maus-Hover zeigt einen Tooltip mit allen in dieser Zeile enthaltenen Begriffen. Ein Klick auf den

-Summensymbol markiert. Ein Maus-Hover zeigt einen Tooltip mit allen in dieser Zeile enthaltenen Begriffen. Ein Klick auf den  -Pfeil in der Tabellen-Toolbar macht dies rückgängig.

-Pfeil in der Tabellen-Toolbar macht dies rückgängig. - Visualisieren dominanter Begriffe per Klick auf das

Wortwolke-Icon. Super für Präsentationen oder um Schlüsselsprachen auf einen Blick zu erkennen. Mehr zur Wortwolke-Funktion von MAXQDA.

Wortwolke-Icon. Super für Präsentationen oder um Schlüsselsprachen auf einen Blick zu erkennen. Mehr zur Wortwolke-Funktion von MAXQDA. - Doppelklick auf ein Wort, um ein detailliertes „Suchergebnisse“-Fenster zu öffnen und jede Instanz im Kontext zu sehen. Von dort aus können Sie:

- Autocode Suchtreffer, oder

- die Anzahl der Treffer pro Dokument als Variable speichern

5. Anwendungsfälle für verschiedene Datentypen

Um die Flexibilität des Worthäufigkeiten-Werkzeugs zu veranschaulichen, durchlaufen wir mehrere praxisnahe Szenarien.

Recruiting-Trends in Stellenanzeigen

Fragestellung: Inwiefern spiegeln lexikalische Entscheidungen das Thema Organisationskultur in der Arbeitgeber-Ansprache wider?

Es soll untersucht werden, wie Arbeitgeber Remote-Arbeit in IT-Stellenanzeigen darstellen. Das wird eine Häufigkeitsanalyse über eine Reihe aktueller Stellenanzeigen in MAXQDA ausgeführt. Begriffe wie „remote“, „hybrid“ und „Team“ dominieren. Die Differenzierung nach Dokumentgruppen (z. B. Startups vs. etablierte Unternehmen) zeigt, dass kleinere Firmen „Flexibilität“ und „Innovation“ betonen, während größere Organisationen „Benefits“ und „Karriereentwicklung“ hervorheben.

Dieser lexikalische Kontrast kann unterschiedliche Organisationskulturen und Rekrutierungsstrategien widerspiegeln: Startups rücken Autonomie und unternehmerische Identität in den Vordergrund, Konzerne betonen institutionelle Stabilität. Worthäufigkeitsanalyse n zeigen, wie Unternehmen ihre Identität und Werte in der Ansprache von Bewerber*innen rahmen und regen zu tiefergehender Untersuchung an, etwa zur Übereinstimmung zwischen beworbenen Werten und tatsächlichen Arbeitsbedingungen.

Entdeckung von Fokusgruppen-Vokabular

Fragestellung: Welche generativen Unterschiede lassen sich in verschiedenen Betreuungsnarrativen aufzeigen?

In einer Studie zu Pflegearbeit wird eine Häufigkeitsanalyse für Segmente durchgeführt, die unter „Herausforderungen“ kodiert sind. Wörter wie „Zeit“, „Unterstützung“, „Stress“ und „Familie“ treten am häufigsten auf. Die Differenzierung nach Fokusgruppe zeigt, dass jüngere Teilnehmende häufiger „Zeit“ und „Arbeitsbelastung“ nennen, während ältere Teilnehmende eher „Gesundheit“ und „Unterstützung“ thematisieren.

Diese Muster deuten auf generationenspezifische Unterschiede in der Rahmung von Fürsorgeaufgaben hin. Für jüngere Befragte liegt die Spannung zwischen bezahlter Arbeit und informeller Pflege; bei älteren rückt Gesundheit und das emotionale Netzwerk in den Vordergrund. Solche Befunde sind Anhaltspunkte für weitergehendes Codieren oder theoretische Einordnung.

Soziale Medien und Aktivismus

Fragestellung: Wie lassen sich in Aktivismus-Diskursen Dringlichkeit und Gerechtigkeit durch wiederkehrende Begriffe konstruieren?

Bei der Analyse von Social-Media-Kommentaren zu einer Umweltkampagne können Hyperlinks und User-Handles über die „Ignorieren“-Optionen ausgeschlossen und eine Stopp-Wort-Liste angewendet werden, um plattform-spezifische Wörter zu entfernen. Zählungen zeigen, dass „Klima“, „Gerechtigkeit“, „Jugend“ und „Zukunft“ wiederkehrende Themen sind.

Diese Muster können auf einen Diskurs hinweisen, der durch intergenerationelle Dringlichkeit und moralische Appelle geformt ist. Die Präsenz von „Gerechtigkeit“ und „Jugend“ passt zur Rhetorik der Klimagerechtigkeit, die Ungleichheit, Verantwortung und zeitliche Dringlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Die Häufigkeiten können als Wegweiser für tiefergehende Diskurs- oder Frame-Analysen genutzt werden — nicht jedoch als endgültige Aussagen.

Politik- und Rechtsdokumente

Aufgabenstellung: Vergleichen Sie Policy-Paradigmen über nationale Kontexte hinweg mittels lexikalischer Häufigkeit.

Für eine vergleichende Policy-Analyse werden Umweltgesetze nach Land gruppiert und die Häufigkeitszählung nach Gruppe differenziert. Die Tabelle könnte zeigen, dass ein Land Begriffe wie „nachhaltig“ und „erneuerbar“ verwendet, ein anderes auf „Konformität“ und „Verpflichtung“ setzt, während ein drittes „Innovation“ und „Anreize“ betont.

Solche Wortwahlen können unterschiedliche politische Logiken widerspiegeln, zum Beispiel Nachhaltigkeitsfokus, Regulierung oder marktorientierte Anreizsetzung. Hier bietet die Häufigkeitsanalyse einen frühen Indikator für unterschiedliche Rahmungen und kann die Auswahl für eine vertiefte vergleichende Diskursanalyse informieren.

6. Fortgeschritten: Diktionäre und Go-Wort-Listen

Wie weiter oben kurz erwähnt, lässt sich die Analyse auf bestimmte Wörter aus einem Diktionär oder einer Go-Wort-Liste beschränken. Beide Optionen erlauben gezielte Exploration, ohne dass man sich jede einzelne Vokabel untersuchen muss. Das verschiebt den Fokus von emergenten Mustern zu theoriegeleiteten Fragestellungen und unterstützt deduktive oder abduktive Analyseansätze.

Diktionäre

Diktionäre

Wenn Sie MAXDictio › ![]() Worthäufigkeiten › Worthäufigkeiten (nur Wörter des Diktionärs) wählen, filtert MAXQDA die Zählung so, dass nur Wörter aus Ihrem aktuell aktiven, benutzerdefinierten Diktionär eingeschlossen werden. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie mit vordefinierten Interessenskategorien arbeiten — z. B. „klimabezogene Begriffe“, „Skill-Keywords“ oder „politische Rhetorik“ — und deren Frequenz über das Datenset verfolgen möchten, ohne durch irrelevante Wörter abgelenkt zu werden.

Worthäufigkeiten › Worthäufigkeiten (nur Wörter des Diktionärs) wählen, filtert MAXQDA die Zählung so, dass nur Wörter aus Ihrem aktuell aktiven, benutzerdefinierten Diktionär eingeschlossen werden. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie mit vordefinierten Interessenskategorien arbeiten — z. B. „klimabezogene Begriffe“, „Skill-Keywords“ oder „politische Rhetorik“ — und deren Frequenz über das Datenset verfolgen möchten, ohne durch irrelevante Wörter abgelenkt zu werden.

Für qualitative Forschende sind Diktionäre nicht nur Filter, sondern operationalisierte konzeptuelle Rahmen. Ein sorgfältig konstruiertes Diktionär kann Ihre theoretische Orientierung widerspiegeln. In einer Diskursanalyse zu Nationalismus könnten Kategorien wie „Territorium“, „Volk“ und „Bedrohung“ mit ihren lexikalischen Varianten angelegt werden. Indem die Häufigkeitszählung auf Wörter beschränkt wird, die zum jeweiligen analytischen Fokus passen, können diskursive Muster präziser kartiert, Ideologien nachgespürt oder theoretische Hypothesen getestet und verfeinert werden.

Diktionäre in MAXQDA sind strukturierte Sammlungen von Suchbegriffen, die in vorher definierten Kategorien gruppiert werden. Diese können einfache Schlüsselwortlisten oder komplexere Hierarchien mit Unterkategorien und speziellen Matching-Regeln (z. B. Groß-/Kleinschreibung, Ganzwortabgleich) enthalten. Diktionäre sind projektübergreifend wiederverwendbar, lassen sich per Excel oder TXT importieren und interaktiv beim Erkunden Ihres Datenbestands erweitern.

Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen, Organisieren, Importieren und Verwalten von Diktionäre sowie zur Verknüpfung mit dem eigenen Code-System gibt es im MAXQDA Manual zum Verwalten von Diktionären.

Go-Wort-Listen

Go-Wort-Listen

Wählt man unter MAXDictio › ![]() Worthäufigkeiten › Worthäufigkeiten (nur Go-Wörter) auswählen, beschränkt MAXQDA die Häufigkeitszählung auf Wörter der aktuell aktiven Go-Wort-Liste. Das ist inhaltlich das Gegenteil einer Stopp-Wort-Liste: statt unerwünschte Begriffe auszuschließen, enthält eine Go-Wort-Liste ausschließlich die Wörter, die Sie analysieren möchten.

Worthäufigkeiten › Worthäufigkeiten (nur Go-Wörter) auswählen, beschränkt MAXQDA die Häufigkeitszählung auf Wörter der aktuell aktiven Go-Wort-Liste. Das ist inhaltlich das Gegenteil einer Stopp-Wort-Liste: statt unerwünschte Begriffe auszuschließen, enthält eine Go-Wort-Liste ausschließlich die Wörter, die Sie analysieren möchten.

Für qualitative Forschung bieten Go-Wort-Listen eine Möglichkeit, analytischen Fokus in die Häufigkeitsanalyse zu bringen. Wenn im Voraus Wörter definiert werden, die das eigene Forschungsinteresse abbilden, helfen Go-Wort-Listen, lexikalisches Rauschen auszublenden und Muster zu Tage zu fördern, die direkt dem Konzept entsprechen. Egal ob Sprache zu „Gerechtigkeit“, „Risiko“ oder „Governance“ verfolgt wird — eine Eingrenzung auf ein definiertes Vokabular ermöglicht in jedem Fall präzisere Querschnittsanalysen.

Go-Wort-Listen sind besonders nützlich bei großen oder verrauschten Korpora, bei länderübergreifenden oder Längsschnittstudien oder wenn man deduktive Codier-Strategien anwendet. Eine konsistente Go-Wort-Liste unterstützt außerdem die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Datensätze über Projekte hinweg.

Das Erstellen oder Bearbeiten einer Go-Wort-Liste funktioniert über MAXDictio › Go-Wort-Listen. Der Editor funktioniert ähnlich wie das Fenster für Stopp-Wort-Listen: Wörter können hinzugefügt, entfernt, importiert und projektübergreifend verwaltet werden.

Für vollständige Dokumentation zum Verwalten von Stopp- und Go-Wort-Listen steht das MAXQDA Manual zur Verfügung.

7. Über die Zahlen hinauslesen: Vorbehalte und reflexive Praktiken

Worthäufigkeitsanalyse kann ein mächtiges Werkzeug sei, wird es jedoch unachtsam eingesetzt, besteht die Gefahr, dass sie Bedeutung verschleiert statt offenlegt. Es gibt einige Ursachen, warum Häufigkeitsstatistiken in die Irre führen können, und auch Tipps, wie sich diese Fallstricke in MAXQDA vermeiden lassen:

Warum Zählungen irreführend sein können

- Fehler in der Quantifizierung: Numerische Prominenz mit analytischer Bedeutung gleichzusetzen, birgt die Gefahr, Häufigkeit als Ersatz für Wichtigkeit zu behandeln statt als Hinweis für weitere Interpretation.

- Polysemie und pragmatische Kontexte: Dasselbe Wort („Stress“) kann physiologische Belastung, grammatische Betonung oder sogar ein Wortspiel bedeuten. Frequenz fasst diese pragmatischen Kontexte zusammen und kann triviale Homonyme aufblähen, während unterschiedliche Bedeutungen verborgen bleiben.

- Strukturelle Stille: Marginalisierte Gruppen treten in Daten oft durch Auslassungen, Euphemismen oder Abwesenheit in Erscheinung. Ihre Anliegen können genau deshalb eine niedrige Frequenz aufweisen, weil Machtverhältnisse explizite Artikulation unterdrücken.

- Genre-Konventionen: Stark ritualisierte Genres enthalten formelhafte Formulierungen, die die Zählungen in Richtung stilistisches Gerüst verzerren anstatt thematische Substanz widerzuspiegeln.

- Vokabularvarianz: Sprachen mit reicher Flexion oder produktiver Komposition verteilen semantische Ladung über viele Formen, was einzelne Häufigkeiten absenkt und sprachübergreifende Vergleiche erschwert.

Praktische Schutzmaßnahmen

- Kontext iterativ prüfen:Wer einen auffälligen Begriff entdeckt, sollte MAXQDAs

Keyword-in-Context oder

Keyword-in-Context oder  Wort-Explorer starten. Vor dem Codieren und Interpretieren sollten mindestens fünf umgebende Sätze gelesen werden.

Wort-Explorer starten. Vor dem Codieren und Interpretieren sollten mindestens fünf umgebende Sätze gelesen werden. - Entscheidungen reflexiv dokumentieren: Für jedes Stopp-Wort, jede Lemmatisierungs- oder Go-Wort-Entscheidung empfiehlt es sich, ein Memo mit der theoretischen Begründung (z. B. „zusammengeführt: ‚regulation/regulatory‘, um juristische Rahmung zu erfassen“) zu schreiben. Das schafft Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

- Gruppen vergleichen: Dieselbe Analyse sollte über verschiedene Textsets (z. B. „Junior Staff“ vs. „Executives“) ausgeführt werden. Wenn ein Wort in einer Gruppe häufig, in einer anderen kaum vorhanden ist, kann dieser Kontrast Perspektiv- oder Machtdifferenzen aufdecken.

- Nach verpassten Mustern suchen: Dazu empfiehlt sich ein Testlauf, in dem die Mindestzeichenanzahl gesenkt und die Stopp-Wörter deaktiviert werden. Wenn neue Themen auftauchen, sollten frühere Filtereinstellungen überdacht werden.

- Seltene, theoretisch relevante Begriffe nachverfolgen: Dazu legt man einen Code für seltene, aber wichtige Begriffe an. Deren Verteilung lässt sich mithilfe von MAXQDA Variablen oder Code-Statistiken verfolgen, um auch weniger häufige, aber bedeutsame Muster sichtbar zu halten.

8. In a Nutshell: Den Wald und die Bäume sehen

MAXQDAs Word Frequencies helfen Ihnen, den Wald zu kartieren, damit sich Forschende nicht im Dickicht verlieren. Es zeigt, wo das Blätterdach dicht ist, wo Pfade auseinandergehen und wo eine Lichtung eine genauere Betrachtung wert sein könnte. Die Karte weist den Weg auf der Forschungsreise, sie will im Kontext gelesen werden und Entscheidungen wollen dokumentiert werden. Die Reiseroute kann dann während der Reise angepasst werden.

Worthäufigkeitsanalyse bedeutet nicht, den größten Zahlen blind zu folgen; sie behandelt diese Zahlen als Brotkrumen, denen man nachgehen sollte. Das Worthäufigkeiten-Werkzeug von MAXQDA erlaubt es, Sprachmuster zu fokussieren — sei es beim Erkennen wiederkehrender Begriffe, beim Hervorheben von Unterschieden zwischen Gruppen oder beim Finden von Passagen für Close Reading.

Der Schlüssel ist, den Umfang sorgfältig zu definieren, die Zählungen mit Werkzeugen wie Stopp- und Go-Listen oder Diktionären zu verfeinern und immer wieder in den Kontext zurückzukehren, bevor man Schlussfolgerungen zieht. Häufige Wörter können die Aufmerksamkeit lenken — Bedeutung entsteht jedoch erst, wenn Forschende Gruppen vergleichen, das Vorhandensein und Fehlen reflektieren und eine Memo-Spur der Entscheidungen anlegen, die ihre Ergebnisse geformt haben.

Zählungen von Word Frequencies sollten als Wegweiser, nicht als Schlussfolgerungen betrachtet werden. Mit sorgfältigem Codieren und Kontextualisierung wird eine Häufigkeitstabelle zu einem starken Einstiegspunkt in die Daten.

Jetzt ausprobieren: Öffnen Sie MAXQDA und führen Sie Word Frequencies an einer kleinen Auswahl der Forschungsdaten durch, aktivieren Sie die Differenzierung nach Gruppe, wählen Sie drei Begriffe, die relevant sind, und öffnen Sie jedes Wort in Keyword-in-Context. Schreiben Sie ein fünfzeiliges Memo darüber, wie sich Ihr Verständnis verändert hat. Falls das Memo leer bleibt, führen Sie die Analyse mit anderen Einstellungen erneut durch und versuchen Sie es noch einmal.

Über den Autoren

Xan (er/ihm) hat gerade seinen Master in Soziologie gemacht. Jetzt arbeitet er bei VERBI Software, wo er AI-Prototypen testet, über MAXQDA schreibt und ab und zu Erinnerungen an seine Abschlussarbeit übersteht, indem er sie in Blogbeiträge verwandelt.