Die Entwicklung von KI für die qualitative Forschung: Erste Erfahrungen mit MAXQDA Tailwind

Prof. Dr. rer medic. André Fringer PhD

ZHAW School of Health Sciences

- Nursing Researcher, Health and Care Scientist

- Head (Co-Head) Research & Development Nursing

- Programme Director (Co-Head) MSc Nursing

Rückblickend auf meine jahrzehntelange Erfahrung und Praxis mit MAXQDA und mein Selbstverständnis als qualitativer Forscher, fühlte ich mich durch das Aufkommen von KI-Technologien – insbesondere ChatGPT und später MAXQDA Tailwind – zunächst zutiefst verunsichert. Meine Skepsis war erheblich: Wenn der Forscher das zentrale analytische Instrument ist, wie es das sozial-konstruktivistische und interpretative Paradigma verlangt, schien es schwierig, maschinengestützte Unterstützung sinnvoll zu integrieren. Zuerst befürchtete ich, dass hauptsächlich quantitative Forschungslogiken betroffen sein würden. Es wurde jedoch schnell klar, dass auch qualitative Analyseprozesse zunehmend durch KI beschleunigt – und in einigen Fällen sogar übertroffen – wurden. Dies erzeugte eine Ambivalenz: Faszination für die analytische Effizienz, aber auch Sorge um meine berufliche Relevanz.

KI für die qualitative Forschung als Peer-Support

Heute betrachte ich KI für die qualitative Forschung als einen neuen „Peer“ im Analyseprozess – einen Partner, der mich weder ersetzt noch schmälert, sondern mir hilft, meine Arbeit zu fokussieren und zu verfeinern. In dieser Rolle ist KI nicht der Hauptakteur, sondern ein intelligenter Gesprächspartner in einem analytischen Dialog. Das Tool MAXQDA Tailwind beispielsweise zeigt, wie sich eine einfache Datenübersicht zu einem strukturierteren Analyseweg entwickeln kann. Die Entwicklung ist nicht disruptiv, sondern iterativ; sie existiert in der dynamischen Spannung zwischen Entlastung und erneuter Verantwortung.

Arbeiten mit MAXQDA Tailwind

Im Folgenden skizziere ich meine ersten Erfahrungen mit dem webbasierten Tool MAXQDA Tailwind. Laut Unternehmen unterstützt MAXQDA Tailwind Forschende dabei, umfangreiche Dokumente zu strukturieren, Kernthemen zu identifizieren und themenspezifische Summarys zu generieren, um ein tieferes Verständnis der Daten zu erlangen. Meine Nutzung des Tools erfolgte im Rahmen eines laufenden Forschungsprozesses, der die Erfahrungen eines Palliativpflegeexperten analysiert.

Die Datenbank besteht aus 20 narrativen Tiefeninterviews, die in regelmäßigen Abständen von vier bis sechs Wochen durchgeführt wurden. Jedes Gespräch dauerte zwischen 60 und 90 Minuten und wurde durch offene narrative Fragen wie „Erzählen Sie mir, wie es Ihnen geht?“ oder „Was möchten Sie mit mir teilen?“ eingeleitet. Die methodische Ausrichtung folgt Wengrafs (2001, 2021) Narrativer Biografisch-Interpretativer Methode (BNIM), die zwischen der gelebten Biografie, der narrativen Geschichte und der sozialen Interpretation unterscheidet.

Im Laufe der Analyse zeigten sich sechs zentrale narrative Stränge, wie die biografische Entwicklung, einschließlich Kindheit und Jugend in Zürich oder die berufliche Entwicklung eines spezialisierten Palliativpflegedienstes. MAXQDA Tailwind erwies sich in diesem Kontext als äußerst nützlich, um thematische Verdichtungen systematisch sichtbar zu machen, ohne die interpretative Verantwortung aufzugeben.

Vor Beginn des induktiven Zeile-für-Zeile-Codierungsprozesses ist es ratsam, einen vorbereitenden analytischen Schritt mit MAXQDA Tailwind durchzuführen. Die Funktion Themen finden eröffnet eine explorative Perspektive auf das Material, die besonders effektiv ist, um zuvor „verborgene“ Themenbereiche und Phänomene aufzudecken. Gerade in dieser dialogischen Qualität wird der Peer-Charakter KI-basierter Tools deutlich, nicht als Ersatz, sondern als epistemologisch erweiterndes Gegenstück. Zusätzlich können Nutzer ihre Themen definieren, zum Beispiel basierend auf zuvor entwickelten Themenfeldern. Dies ermöglicht die Identifizierung übergreifender thematischer und struktureller Muster in allen Interviews.

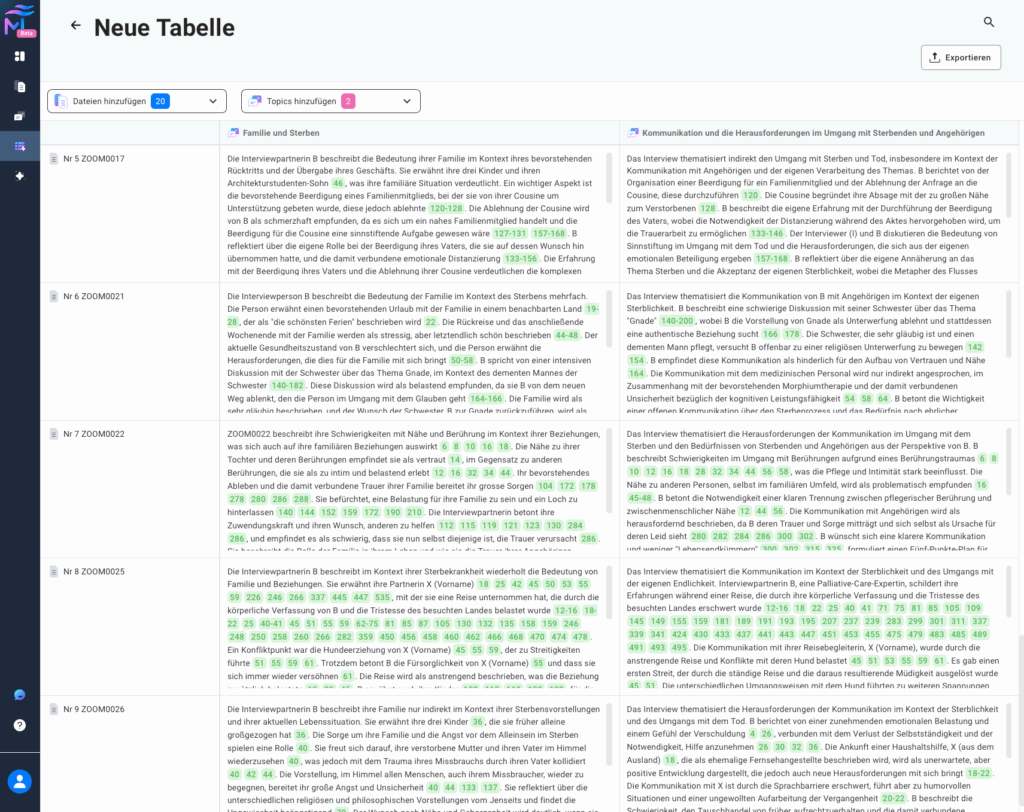

Besonders hervorzuheben ist die MAXQDA Tailwind Summary-Tabellen Funktion. Sie ermöglicht es Forschenden, thematische Entwicklungen über den gesamten Datensatz systematisch sichtbar zu machen: eine Art analytischer Zugang, der traditionell erst nach Abschluss der vollständigen Codierung verfügbar wird. Themen können somit nicht nur an isolierten Punkten, sondern longitudinal analysiert werden. Die tabellarische Darstellung über 20 Monate ermöglicht eine sensible Rekonstruktion narrativer Entwicklungslinien, besonders wertvoll in Studien mit zeitlich versetzten Interviews.

Für den methodischen Ansatz der BNIM erwies sich ein technisches Detail als entscheidend: Die fortlaufende Nummerierung der Interviewtranskripte muss formal so strukturiert sein, dass die chronologische Reihenfolge erhalten bleibt, z.B. durch führende Nullen (01, 02, …), damit diese Reihenfolge in den Summary-Tabellen intakt bleibt.

MAXQDA Tailwind ist nicht nur ein Werkzeug zur Beschleunigung qualitativer Analyseprozesse, sondern eine methodische Erweiterung. Die explorative Untersuchung der Daten wird vertieft, wodurch blinde Flecken sichtbar gemacht und zuvor verborgene Zusammenhänge nachvollzogen werden können. Für die biografisch-narrative interpretative Methode (BNIM) stellt MAXQDA Tailwind ein potenziell bedeutsames zusätzliches Werkzeug dar, nicht als technologisches Gimmick, sondern als ernsthafte Ergänzung einer methodisch kontrollierten Analysepraxis.